Climat, météo et écarts à la normale des températures et des pluies en 1960

Repères historiques de l'année 1960

1er janvier : le nouveau franc entre en vigueur

13 février : la France possède la bombe atomique

1er mars : Agadir est anéantie à 90% par un violent séisme

25 août : ouverture des jeux olympiques de Rome

9 novembre : J.F.Kennedy est élu président des Etats-Unis

Évènements météo marquants de l’année 1960 : vague de froid en janvier 1960, douceur précoce fin février, gelées tardives fin mai, inondations dans le Limousin en octobre.

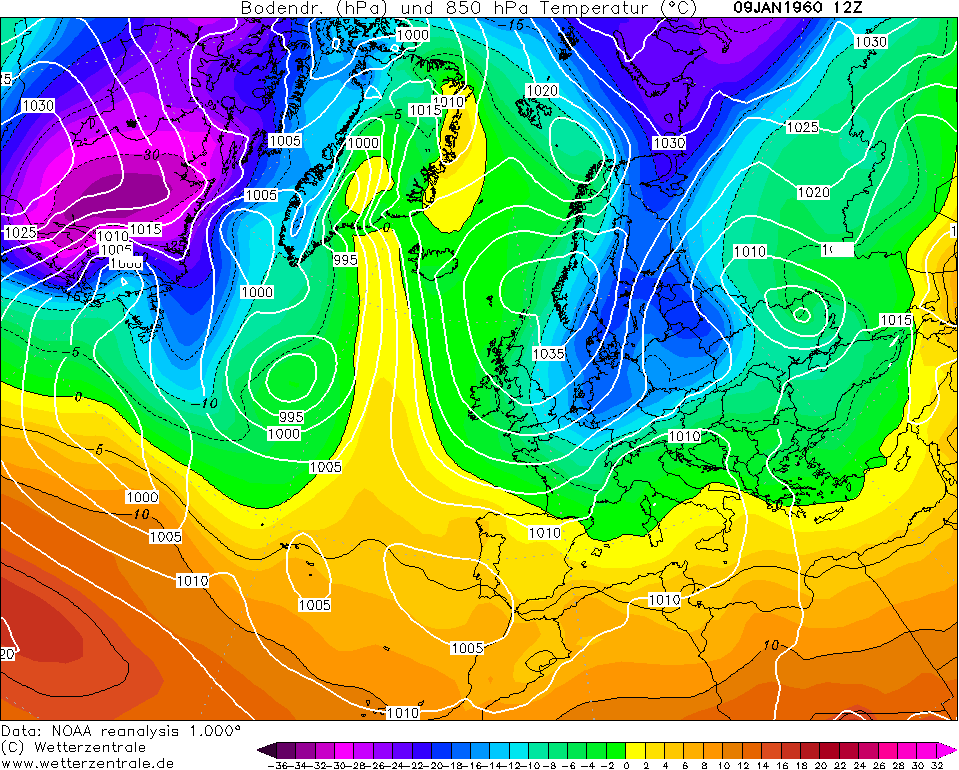

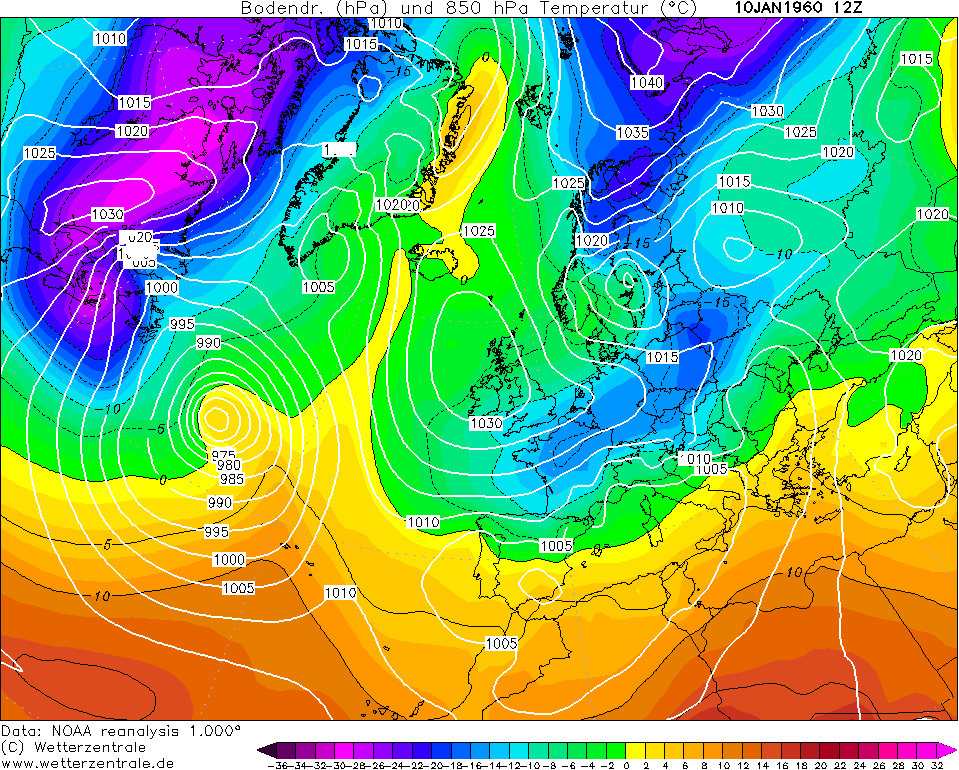

Du 9 au 17 janvier 1960 (Pour plus de détails sur cette vague de froid de janvier 1960, CLIQUEZ ICI): courte mais intense vague de froid - les gelées puis la neige se généralisent à tout le pays entre le 9 et le 11 janvier - le 13 janvier, les températures atteignent près de -20° en Lorraine et dans le Morvan, -18° à Limoges et -14°à Alençon , puis un redoux aussi spectaculaire qu’éphémère se produit en Bretagne - une énorme tempête de neige se déclenche alors de la Normandie au Poitou-Charentes et à l’Aquitaine - tout l’ouest du pays est bloqué - on mesure 40cm de neige à Tours, 35cm à Caen, 24cm à Limoges, 17cm au Mans et 15cm à Rostrenen (centre de la Bretagne) - ensuite, un froid glacial s’installe de nouveau sur toute la France - entre le 14 et le 16 janvier, on mesure -12° en région parisienne, -13° à Caen, -17° à Reims, et Colmar.

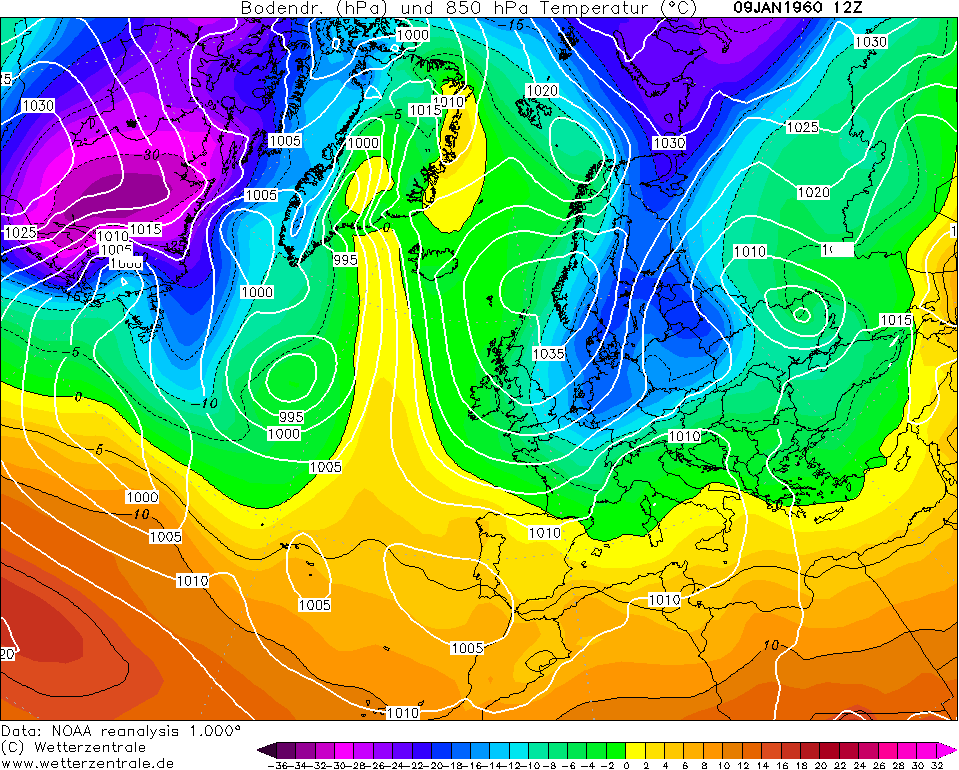

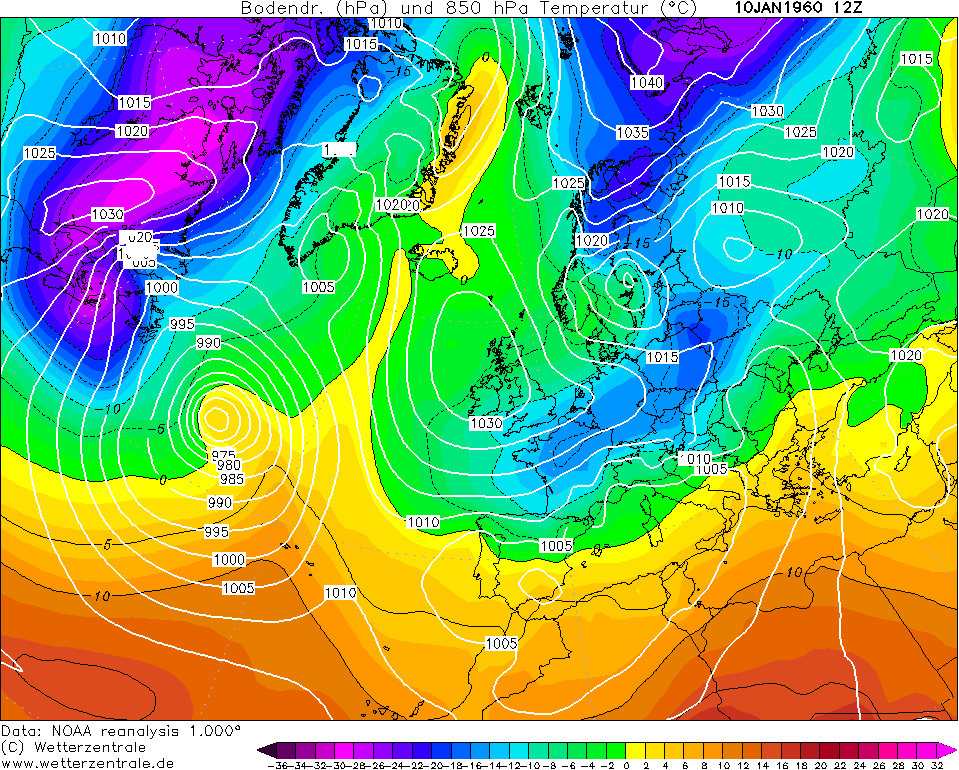

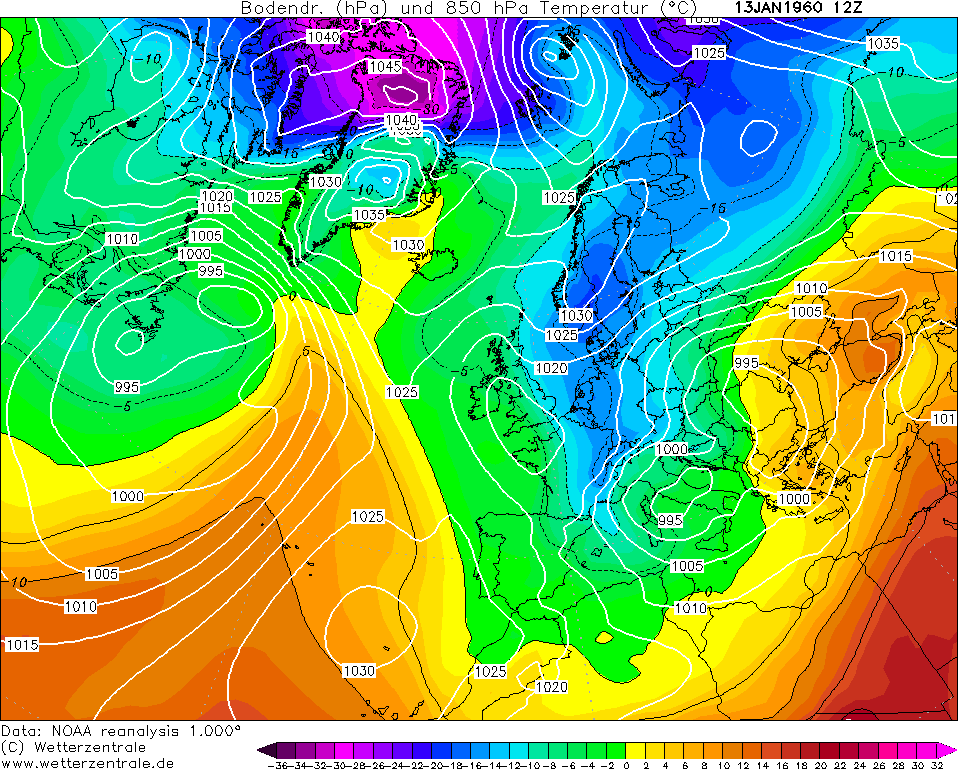

La vague de froid scandinave des 9 et 10 janvier 1960 - analyse météo

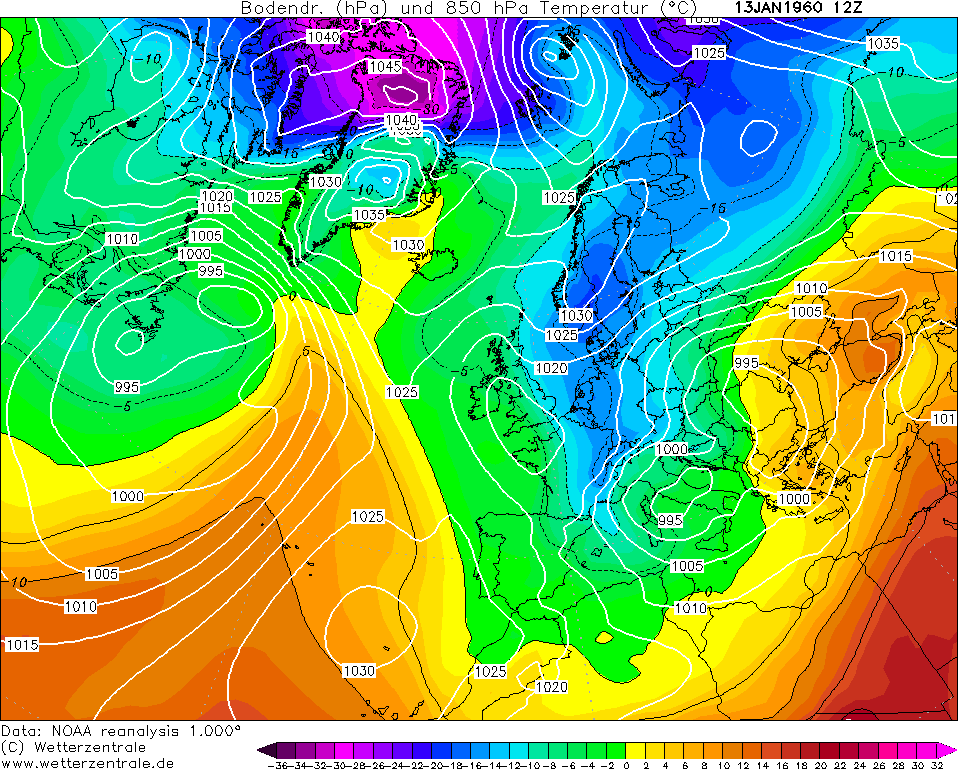

La deuxième vague de froid scandinave du 13 janvier 1960

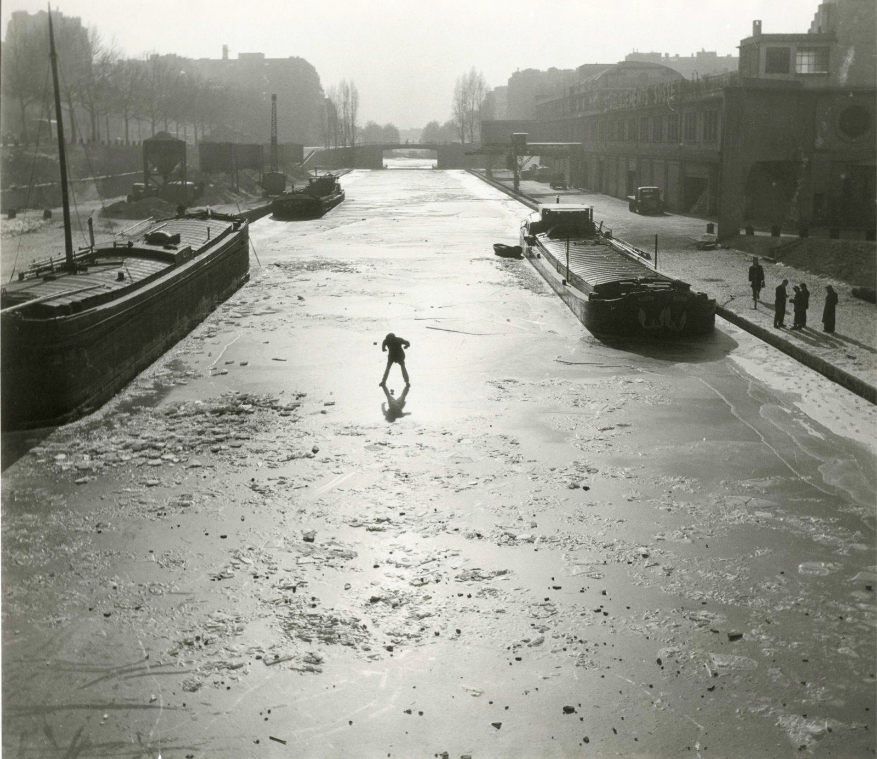

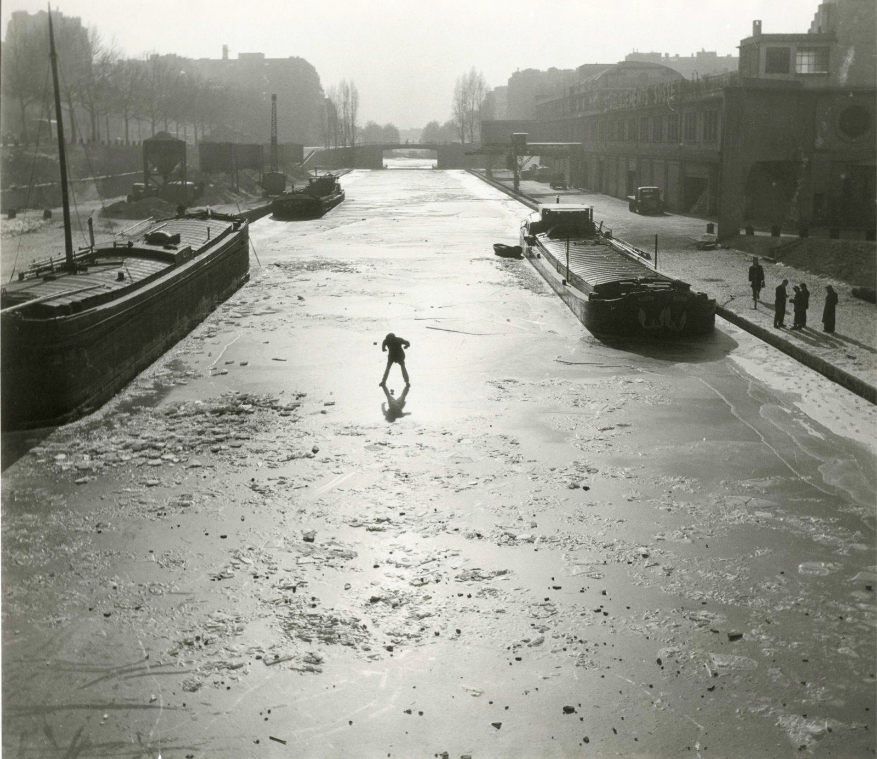

La neige et la glace sur le Canal Saint Martin (Paris) gelé, en janvier 1960 - photo Izis

La neige dans l’Ouest de janvier 1960

.

La neige dans les nouvelles cités de la Région Parisienne - vague de froid de janvier 1960

Une bonne couche de neige recouvre le parc de la Tête d’Or, à Lyon - vague de froid de janvier 1960

La promenade des anglais sous la neige à Nice - vague de froid de janvier 1960

Ski et luge dans les rues de Deauville - vague de froid de janvier 1960

24 janvier 1960 : la douceur revenue, une tempête balaye toute la moitié nord de la France - les rafales atteignent 162 km/h à Rennes, 135 km/h à la Tout Eiffel et 100 km/h dans Paris.

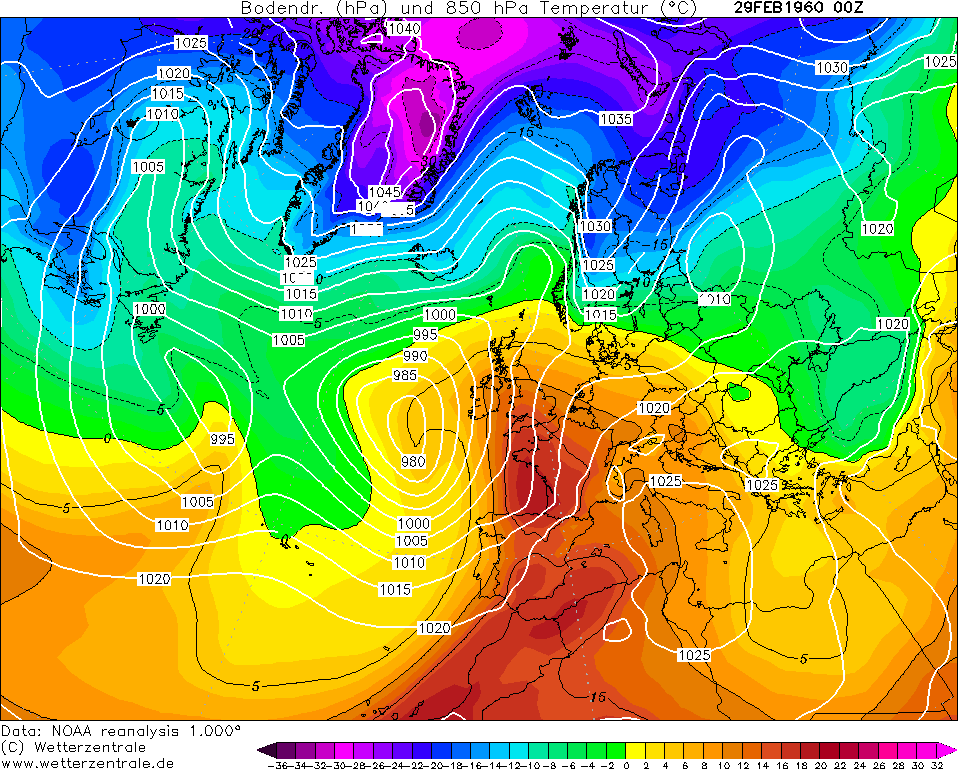

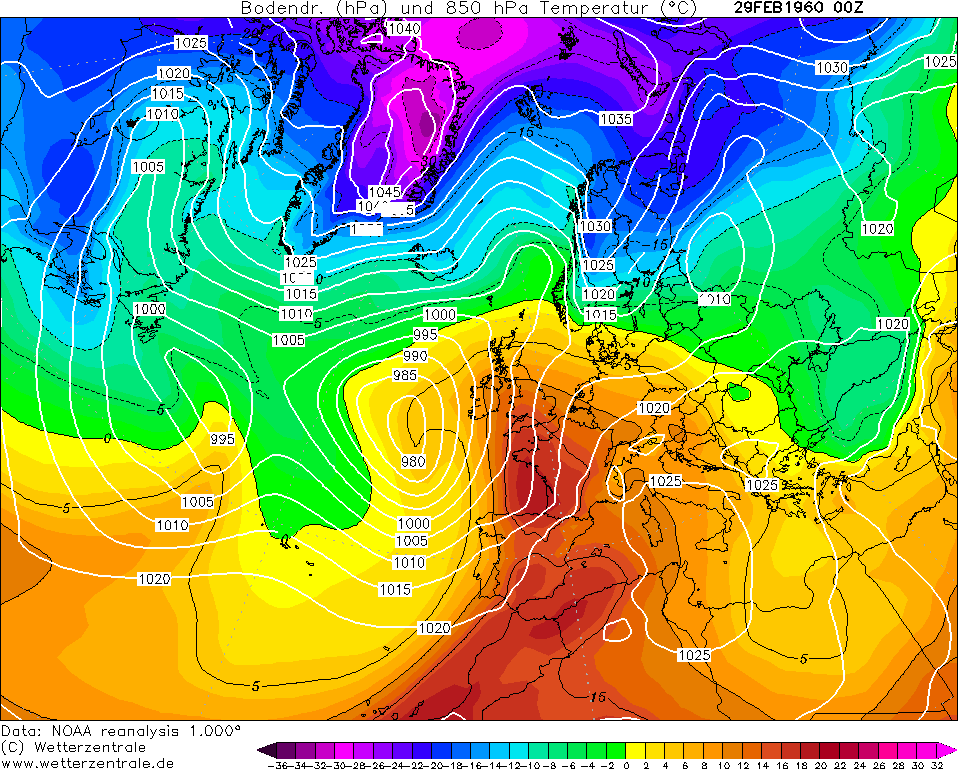

Du 27 au 29 février 1960 : De l’air chaud en provenance du Sahara envahit toute l’Europe occidentale - les températures sont dignes d’un mois de mai ou juin - on bat des records de chaleur sur presque toute la France, notamment près des Pyrénées - à la faveur d’un effet de foehn (vent qui descend de la montagne) le thermomètre atteint même 31° à St Girons (Ariège), constituant ainsi la valeur la plus élevée jamais enregistrée au cours d’un mois de février en France métropolitaine - il fait par ailleurs 29° à Biarritz (où l’on se baigne), 28° à Pau, 26° à Clermont-Ferrand, 24° à Nevers, 22° à Reims et 21° à Paris.

Températures maximales du 29 février 1960

La puissante remontée d'air chaud du 29 février 1960

La douceur printanière de cette fin février 1960 à Paris

Cette chaleur inhabituelle se produit au moment où un tremblement de terre historique détruit en partie la ville d'Agadir (Maroc).

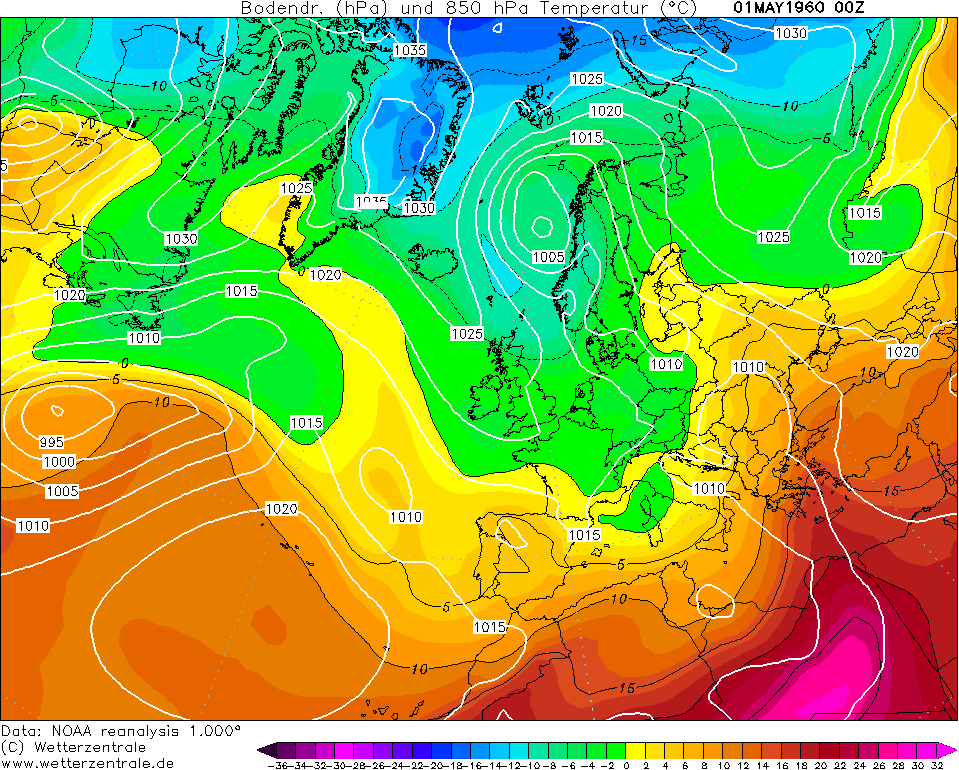

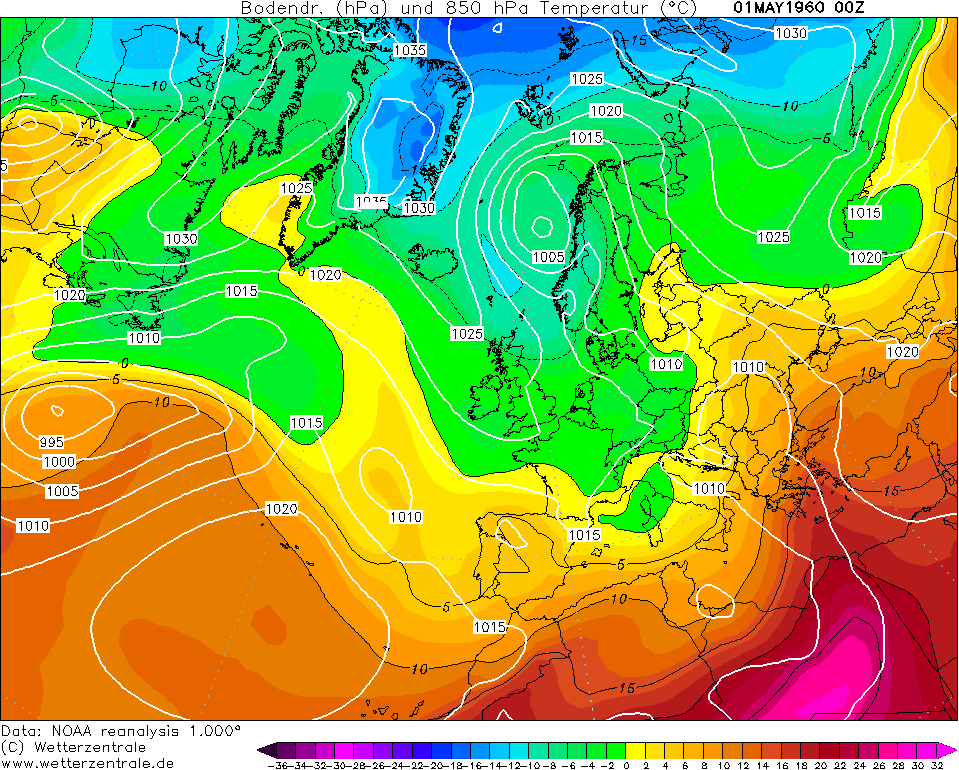

Du 26 avril au 3 mai 1960 : Il fait, au contraire, très froid pour la saison, à tel point que dans la journée du 29 avril, il tombe 5cm de neige à Belfort et 4cm à Luxeuil les bains (Vosges) - le 30 avril, il gèle sur toute la France et l’on mesure -4° à Limoges et -3° à Nevers. Le 5 mai, la température descend même à -5° à Loxeville (nord de la Lorraine) - durant toute cette période, d’importants dégâts sont constatés dans de nombreux vignobles.

Gelées tardives - températures minimales du 1er mai 1960

``

``

Descente froide tardive du 1er mai 1960 à l'origine des gelées

Du 14 au 18 mai 1960 : une série de très violents orages provoquent d’énormes chutes de grêle, mettent à rude épreuve les cultures déjà éprouvées par le gel, deux semaines plus tôt - des grêlons de 8cm de diamètre tombent à Strasbourg ( équivalent d’une balle de tennis), on relève également des grêlons de 6cm de diamètre à Limoges et 5cm à Mâcon.

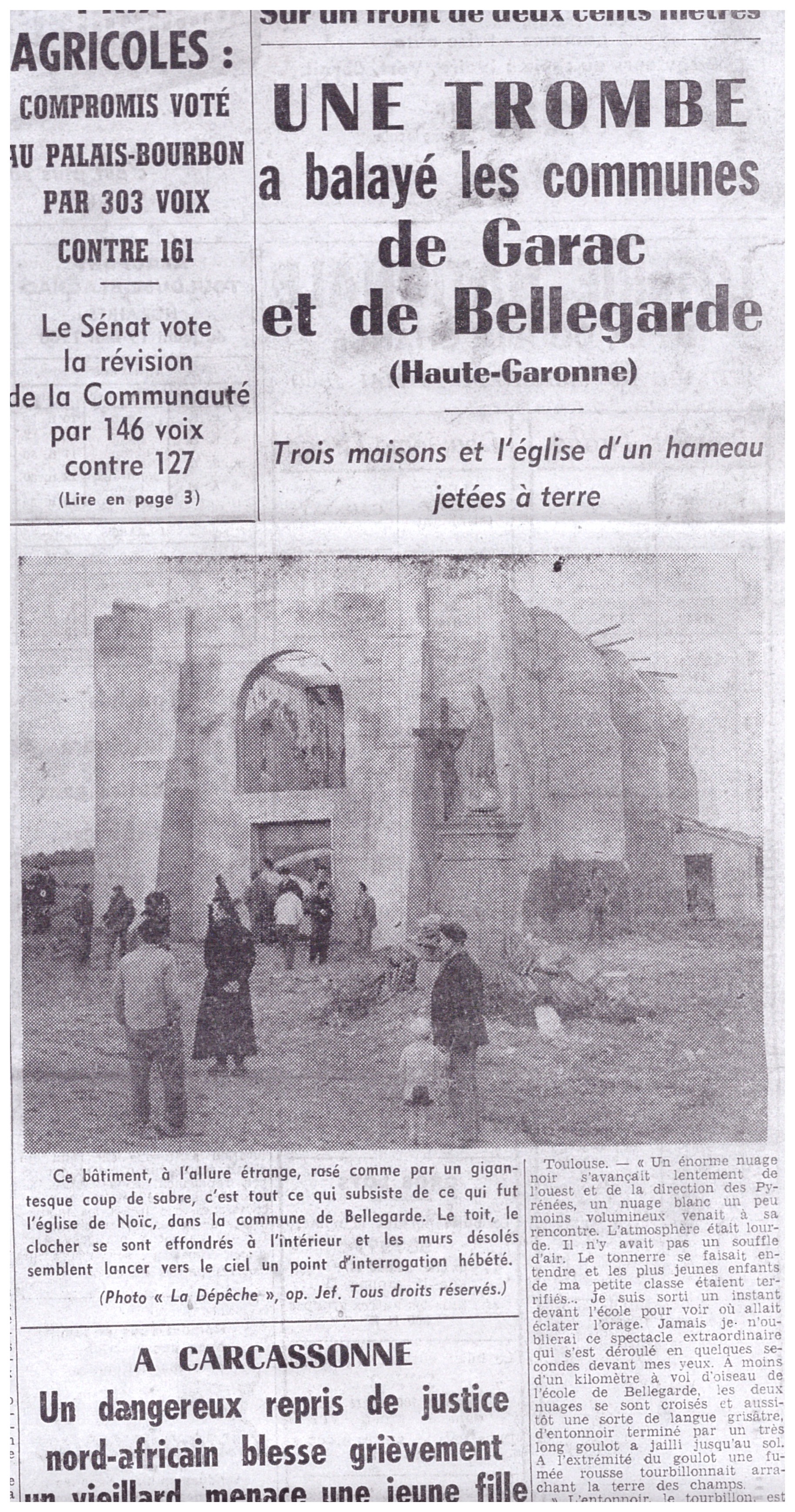

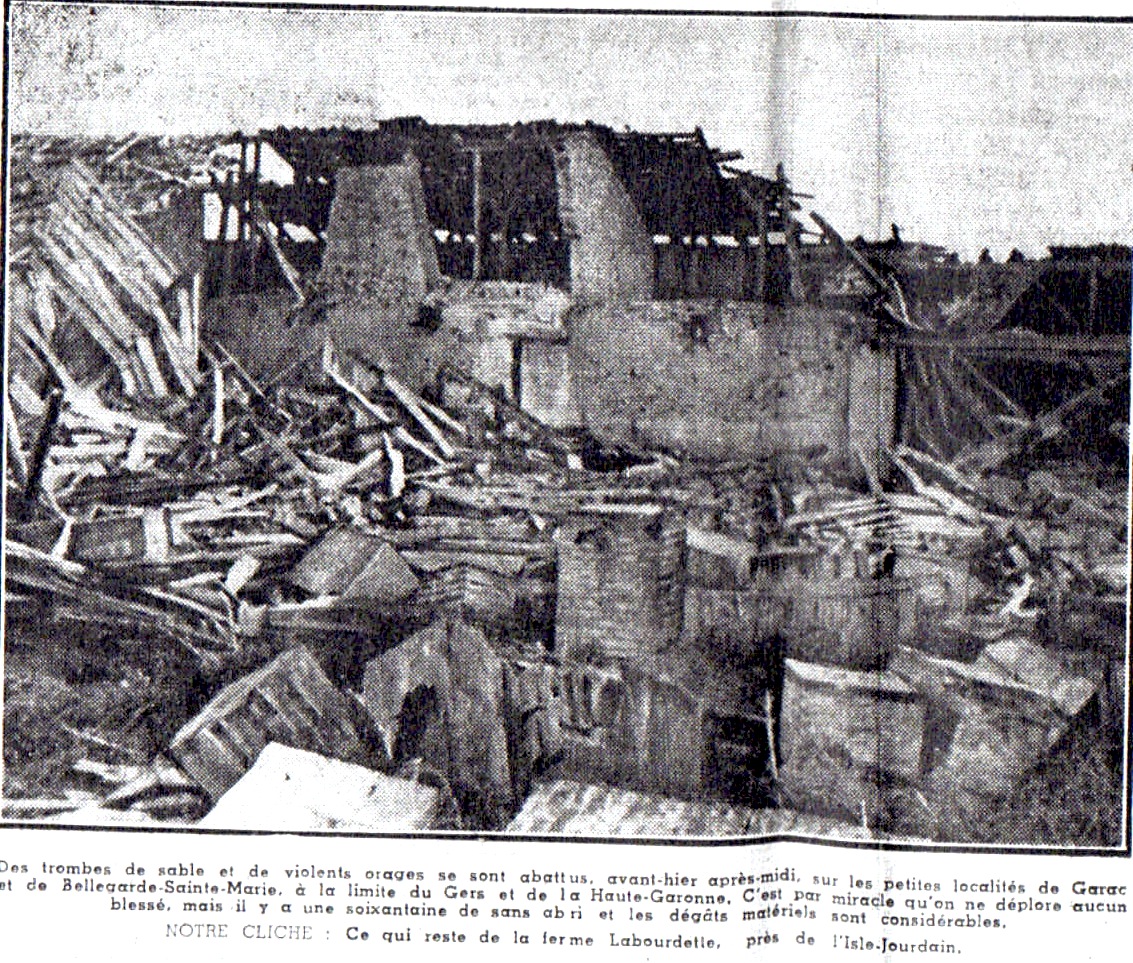

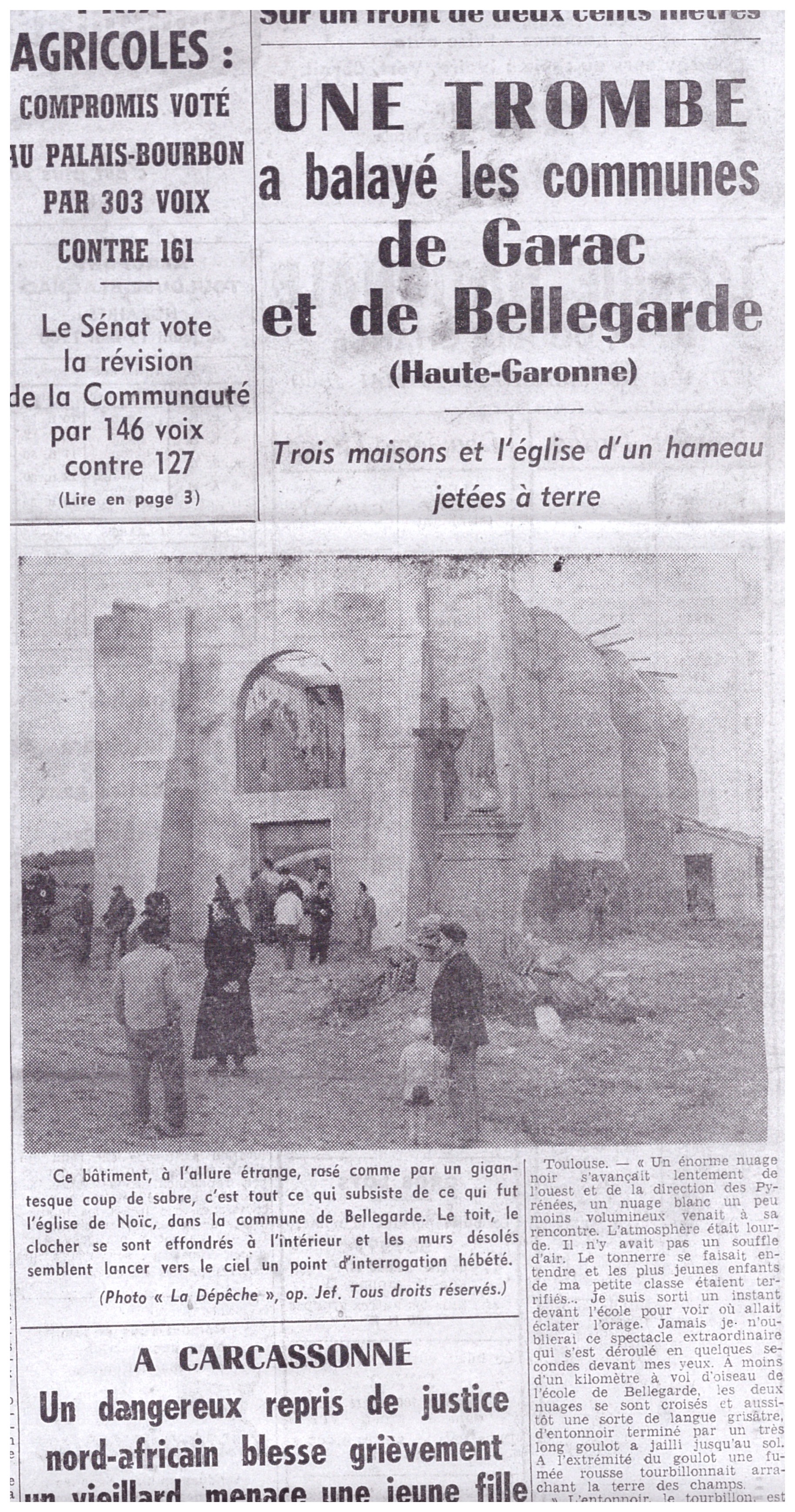

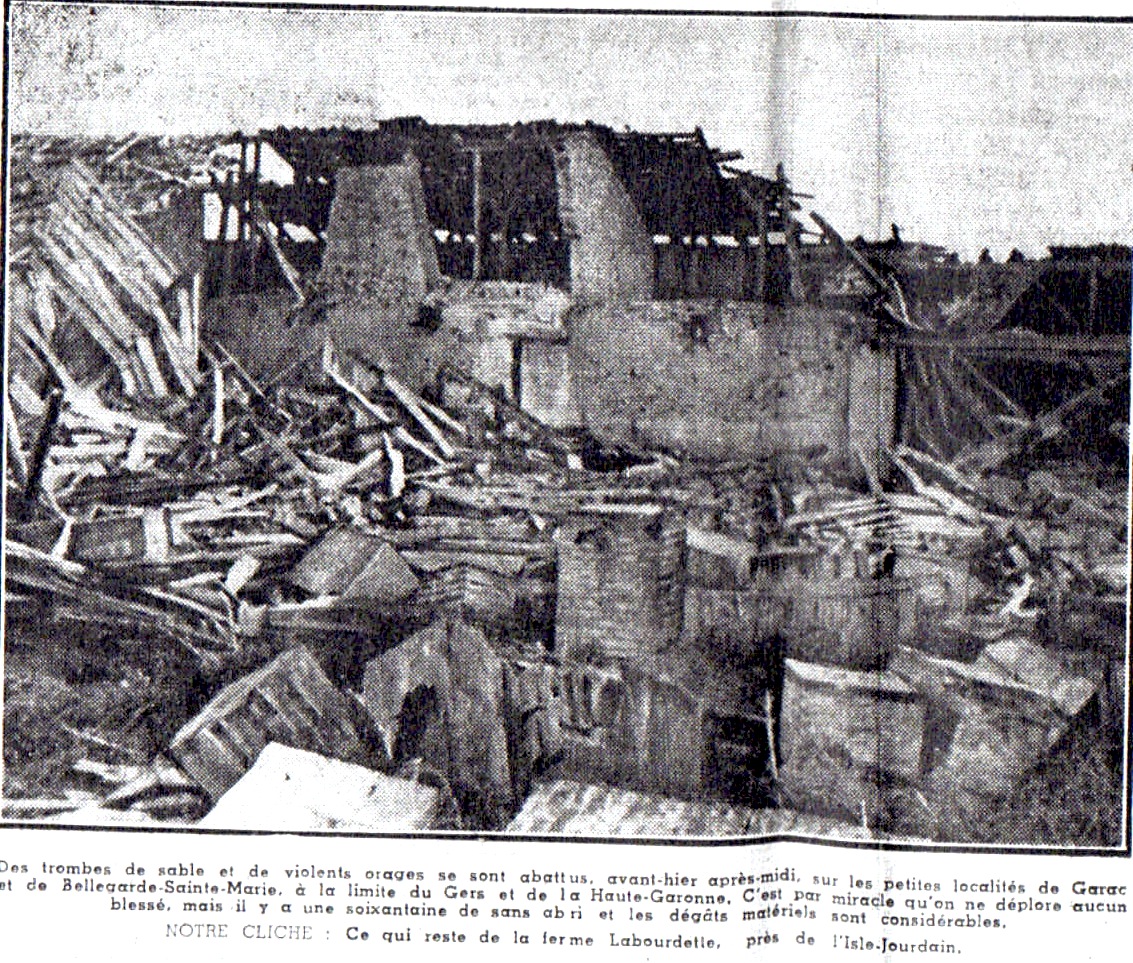

Ces orages provoquent des torrents de boue en Lorraine et le 18 mai 1960, une tornade rase plusieurs hameaux en Haute Garonne et dans le Gers, notamment Garac et Bellegarde (Haute-Garonne)

La tornade de Haute-Garonne du 18 mai 1960

La tornade du 18 mai 1960 à Garac et Bellegarde (Haute-Garonne)

La tornade du 18 mai 1960 à Bellegarde (Haute-Garonne)

24 juin 1960 : un orage d’une extrême violence stationne pendant plusieurs heures au dessus de Paris - il tombe 92mm de pluie au Champ de Mars et 83mm au boulevard St Germain, ce qui correspond à plus d’un mois de précipitations.

Les 30 juin 1960 et 1er juillet 1960 : ces deux journées sont presque hivernales - des gelées sont observées au lever du jour, jusqu’en région parisienne (+1° au Bourget mais moins de 0° au sol) - il neige au-dessus de 1200m dans les Vosges - d’une façon générale, le mois de juillet 1960 est d’ailleurs très frais et très humide.

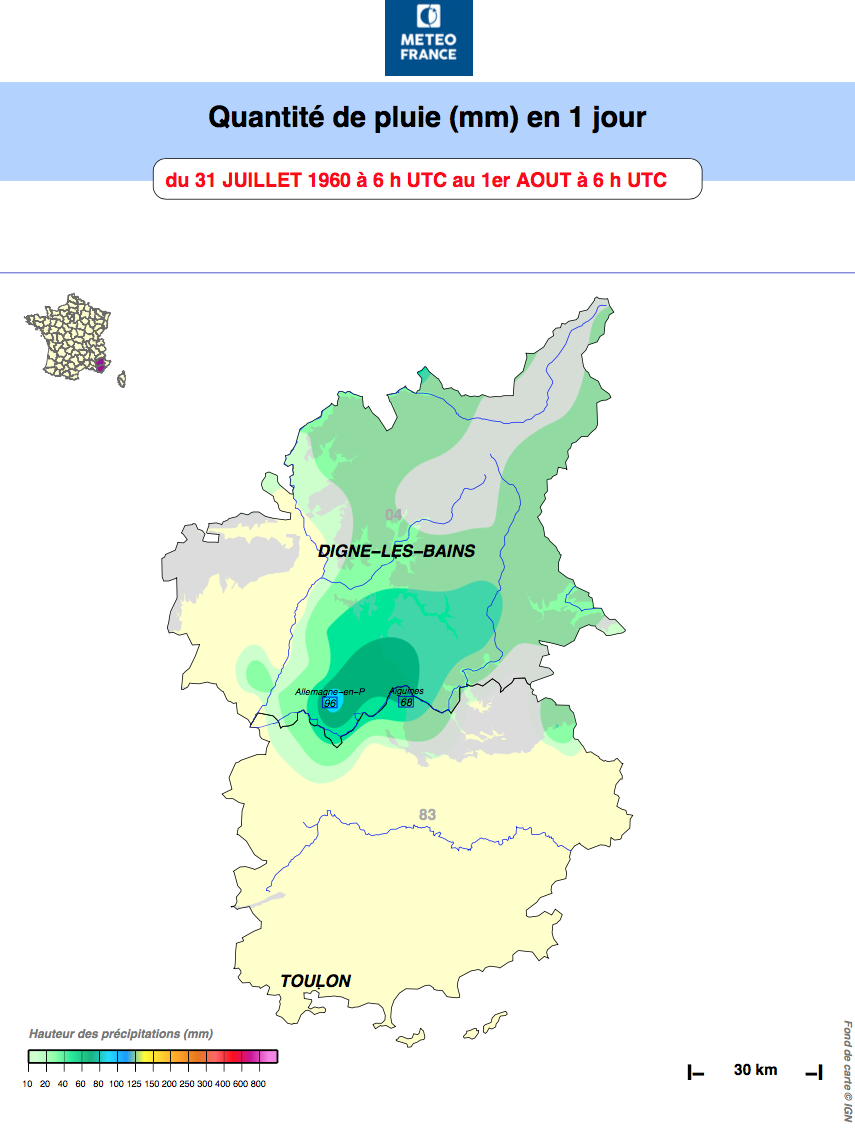

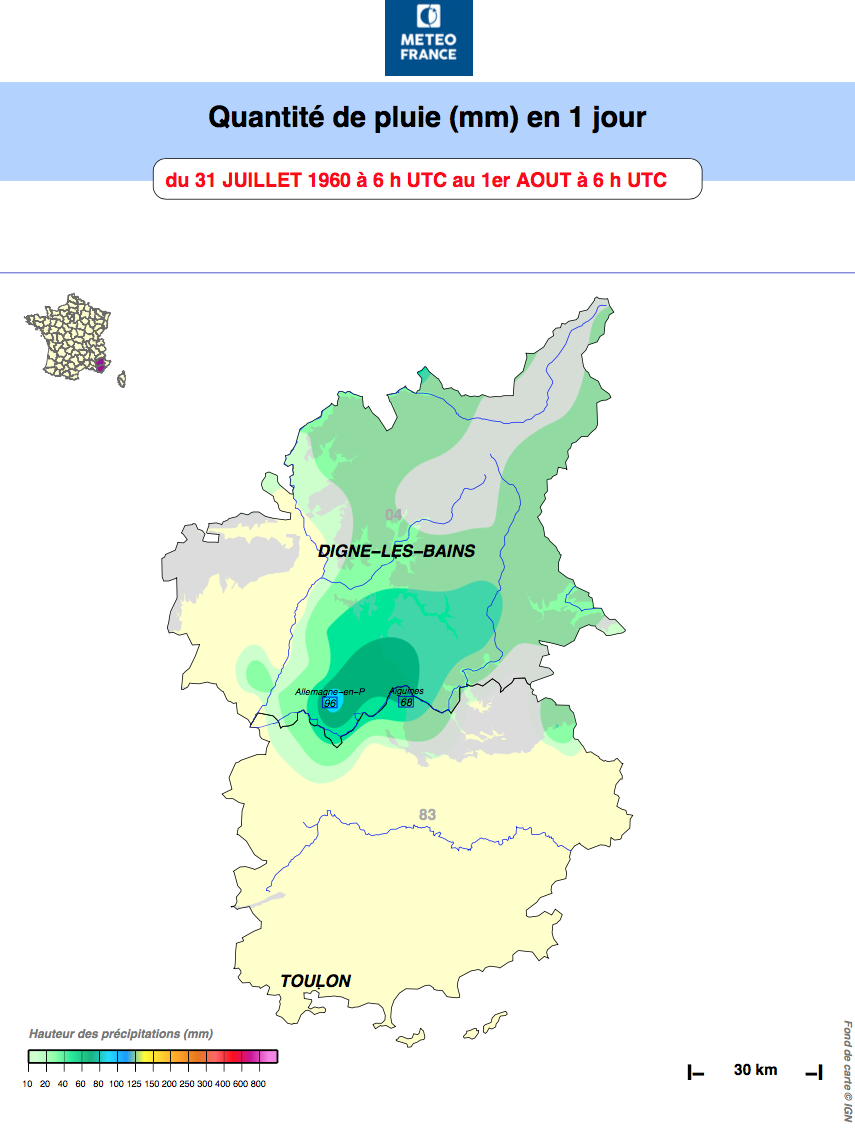

31 juillet 1960 : violent orage avec des pluies torrentielles en Haute-Provence. Jusqu'à 68 mm à Aiguines (Var) et 95,6 mm à Allemagne-en-Provence (Alpes de Haute-Provence). Ces pluies orageuses provoquent des débordements spectaculaires du Colostre, lors de sa traversée de Riez.

Cumuls de pluie lors de l’orage du 31 juillet 1960 dans les Alpes de Haute-Provence

Octobre et novembre 1960 sont très pluvieux et extrêmement agités avec un défilé incessant de zones de mauvais temps en provenance de l’Atlantique et de la Méditerranée.

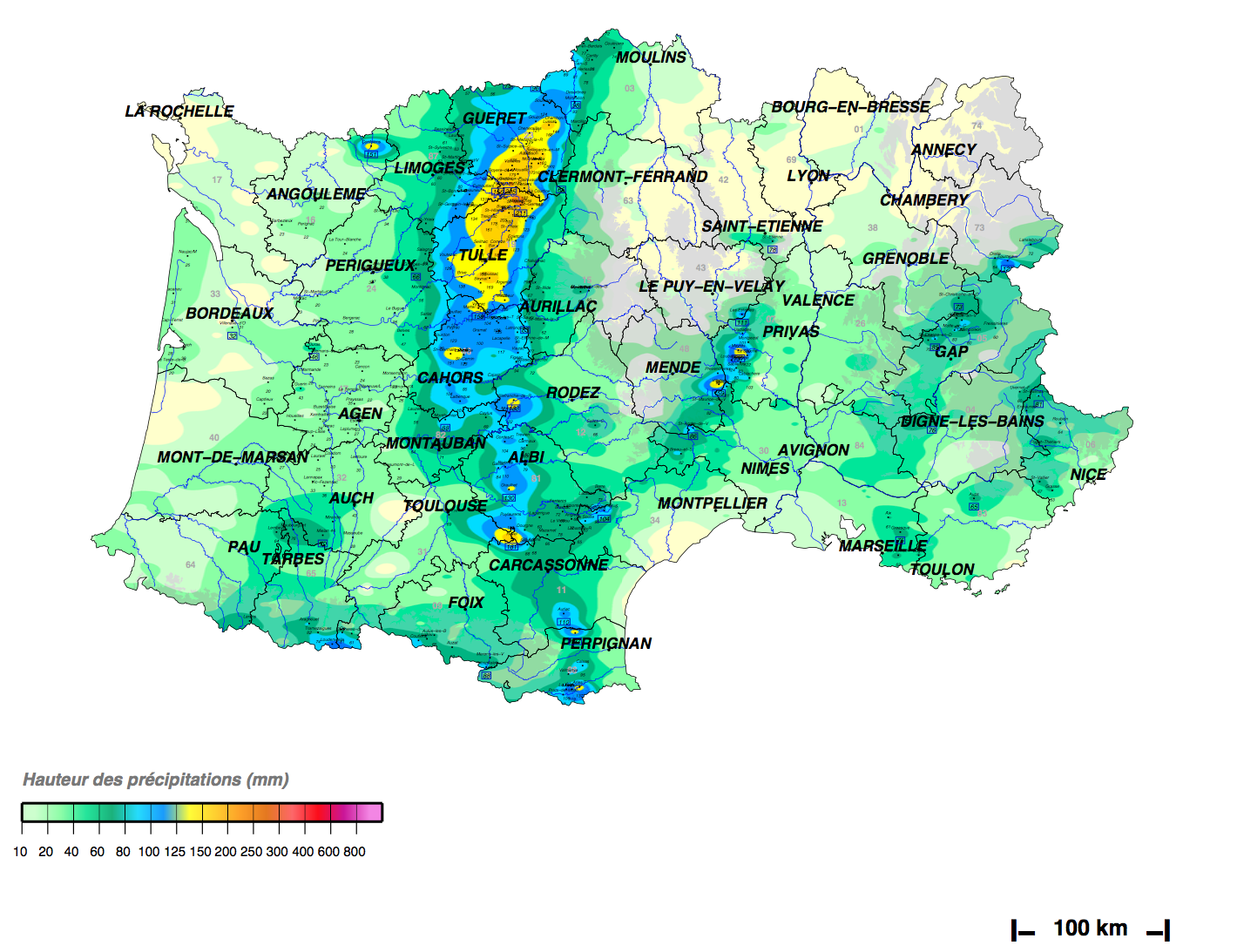

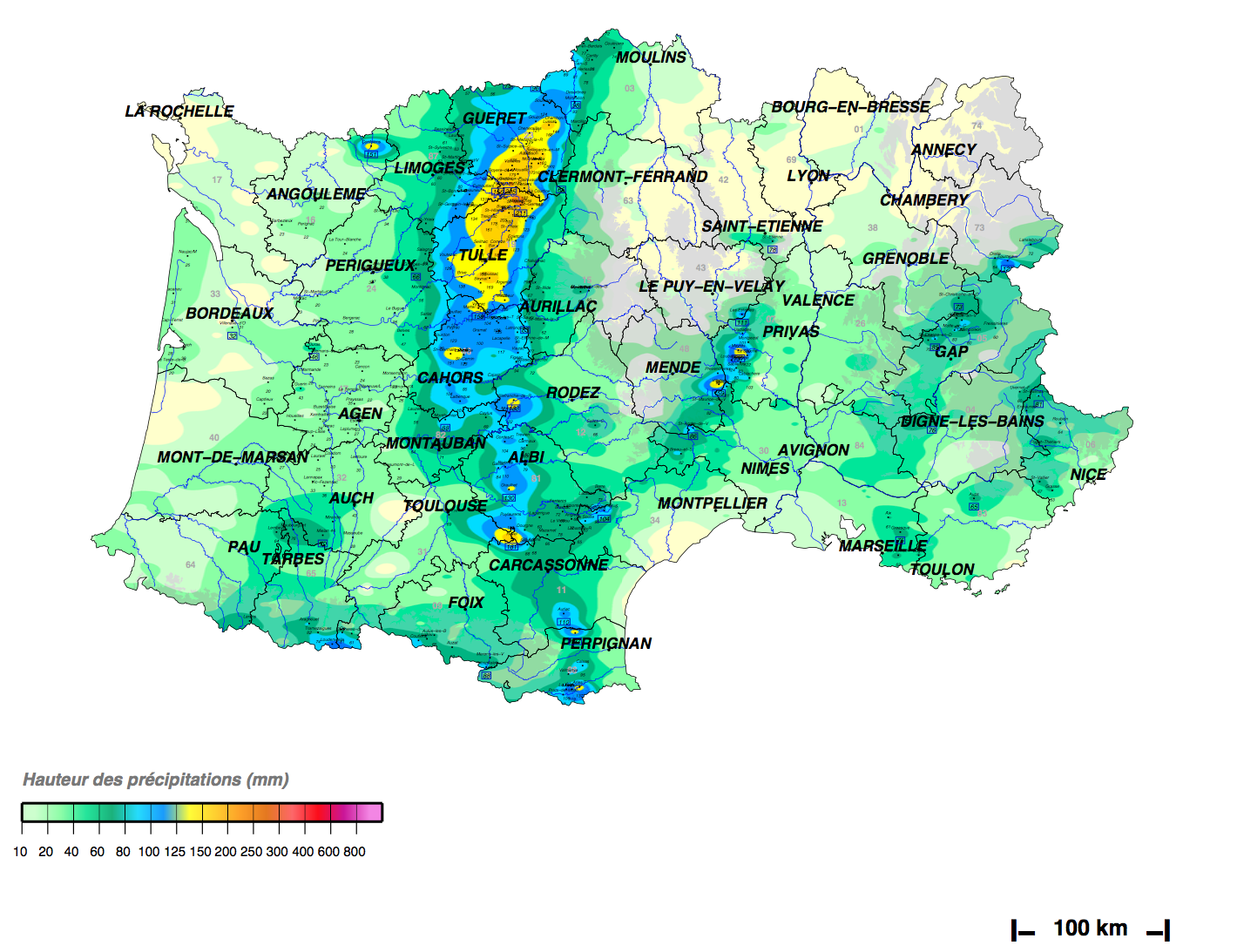

Le 4 octobre 1960, des pluies diluviennes remontent de Méditerranée et se déversent notamment sur le Limousin et l’ouest du Massif Central où elles provoquent les inondations du siècle. La 1ère décade d’octobre totalise plus de 300 mm sur la Corrèze et la Creuse dont la majorité tombent le 3 avec 200 mm à Millevaches (19) et 195 mm à Gentioux (23). Aubusson, Brive la Gaillarde, Tulle, Terrasson et Montignac sur la Vézère, Aubusson et Argenton sur la Creuse, Montluçon sur le Cher, subissent des inondations sans précédent - on compte 20 morts, 30 000 sinistrés et des milliards de dégâts de nouveau francs.

La crue de la Corrèze a atteint :

- 5m43 à Tulle dépassant celle du 8 décembre 1944 (3m75)

- 5m15 à Brive dépassant celle de septembre 1921 (3m56)

La ville d’Aubusson est sinistrée. Le 4 octobre 1960, la Creuse atteint 2m78 au repère tracé sur le mur de l’hôtel de France.

Les dégâts matériels sont estimés à :

- 7 milliards d’anciens francs en Corrèze

- 3 milliards en Dordogne

- 2 milliards en Creuse

Le département de Ardèche est également touché. Le niveau des cours d’eau, déjà élevé, monte encore avec les pluies du 5, si bien que le 6, l’Ardèche atteint la côte de 9 mètres au pont de Salavas.

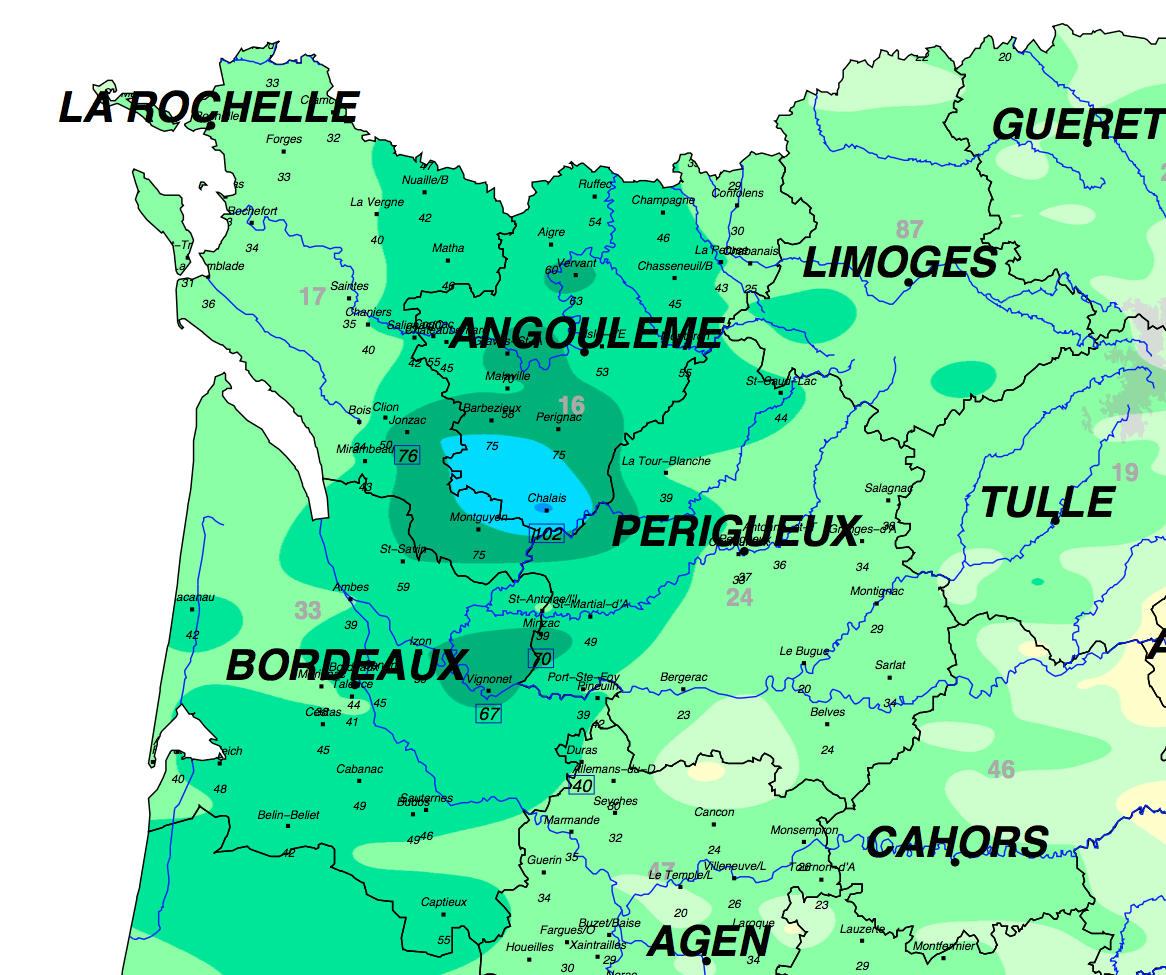

L'épisode de fortes pluies du 3 au 5 octobre 1960 - cumuls enregistrés sur 2 jours - carte Meteo-France

Importants cumuls de pluie du 3 octobre 1960 dans le Limousin

Les inondations d’octobre et novembre 1960 dans le Limousin

Les inondations d’octobre et novembre 1960 dans le Limousin

Les inondations d’octobre et novembre 1960 dans le Limousin

Les inondations d’octobre et novembre 1960 à Brive-la-Gaillarde

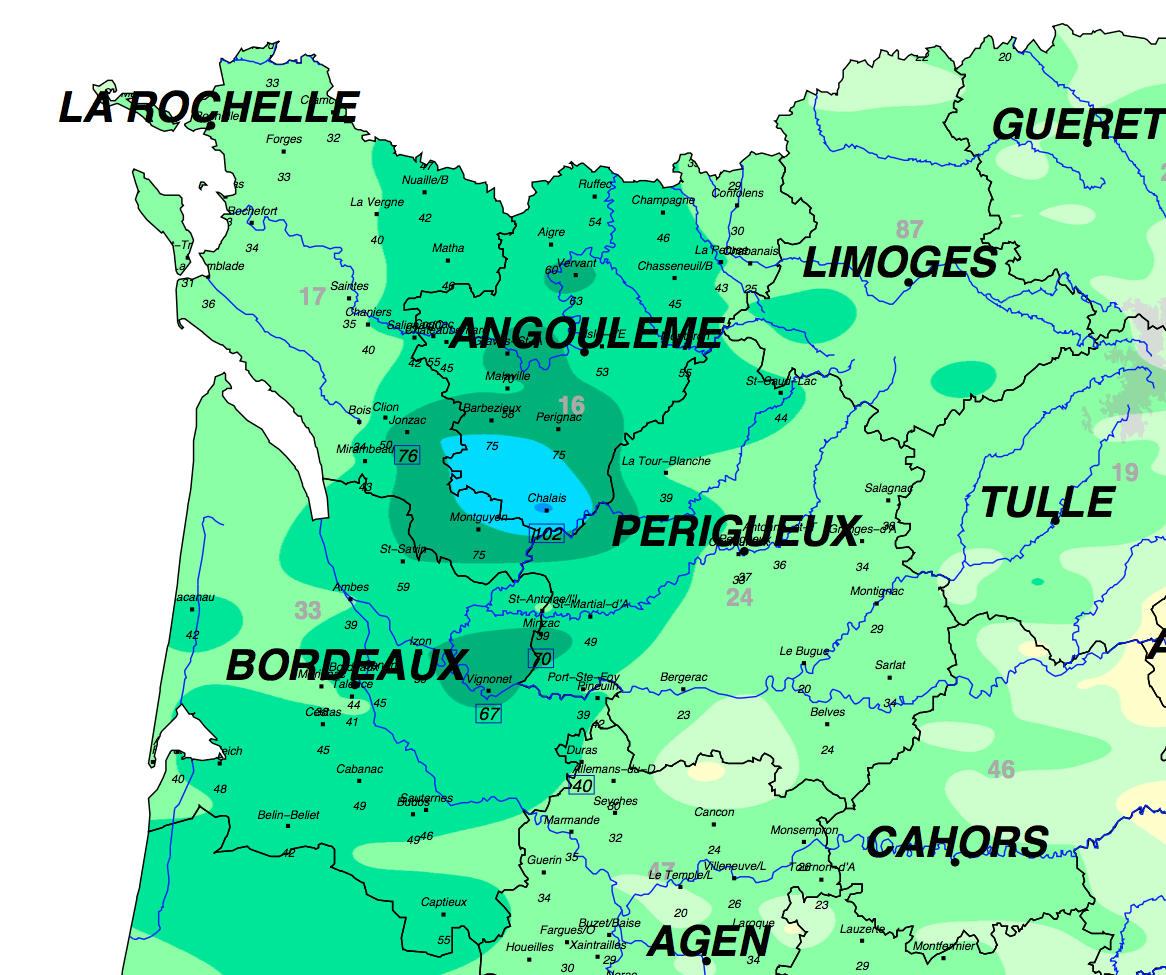

28 octobre 1960 : des pluies diluviennes s’abattent sur les Charentes avec de 30 à 75 mm en Charente-Maritime (79 mm à Montguyon) et davantage en Charente où l'on atteint 102 mm à Chalais. Les inondations provoquent des dégâts importants sur le sud de la Saintonge (notamment Saint-Aigulin où une vingtaine de ponts sont emportés, de nombreuses routes sont coupée et des maisons sont évacuées). A Jonzac, les dommages sont sérieux.

Cumuls de pluie du 28 octobre 1960 dans les Charentes

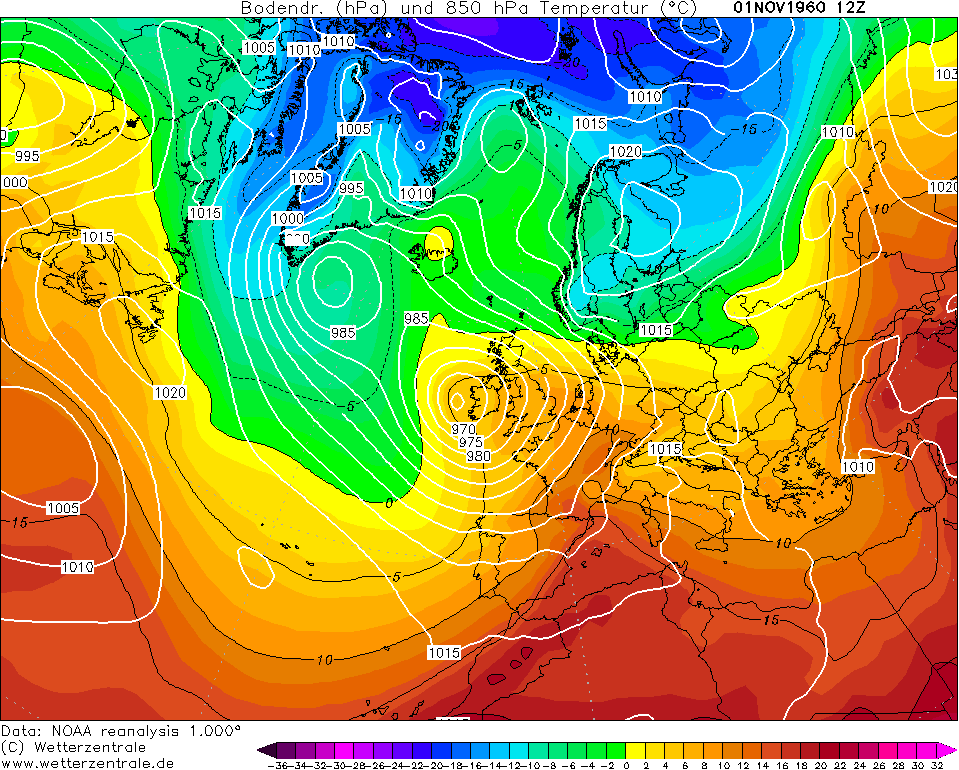

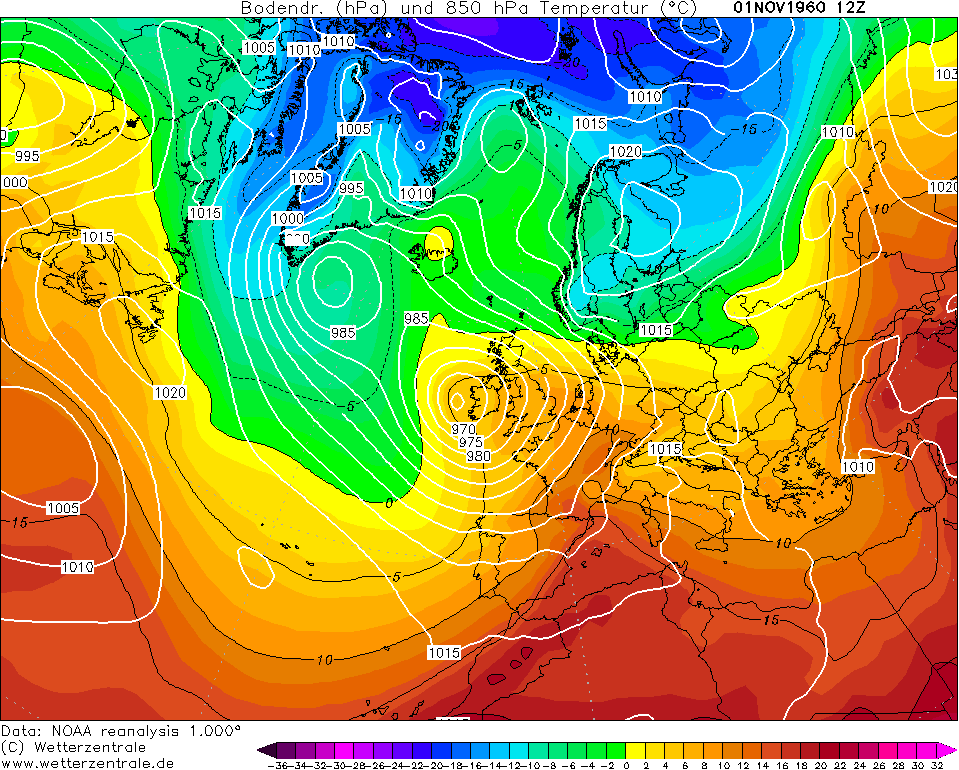

Les inondations du mois d'octobre 1960 (Limousin et Charentes) ne s’estompent que très lentement car les épisodes fortement pluvieux qui ont lieu à intervalles réguliers depuis le mois de septembre 1960, se prolongent jusqu’au début du mois de novembre 1960 - certaines régions du Sud-est ainsi que les Pays de la Loire et la Normandie sont également inondées, mais surtout à la fin du mois d’octobre. La moitié Nord du pays est secouée par une très forte tempête dans la journée du 1er novembre 1960 les vents atteignent 173 km/h à Nantes, 139 km/h à St Quentin et 122 km/h à Poitiers.

La tempête du 1er novembre 1960 - analyse météo

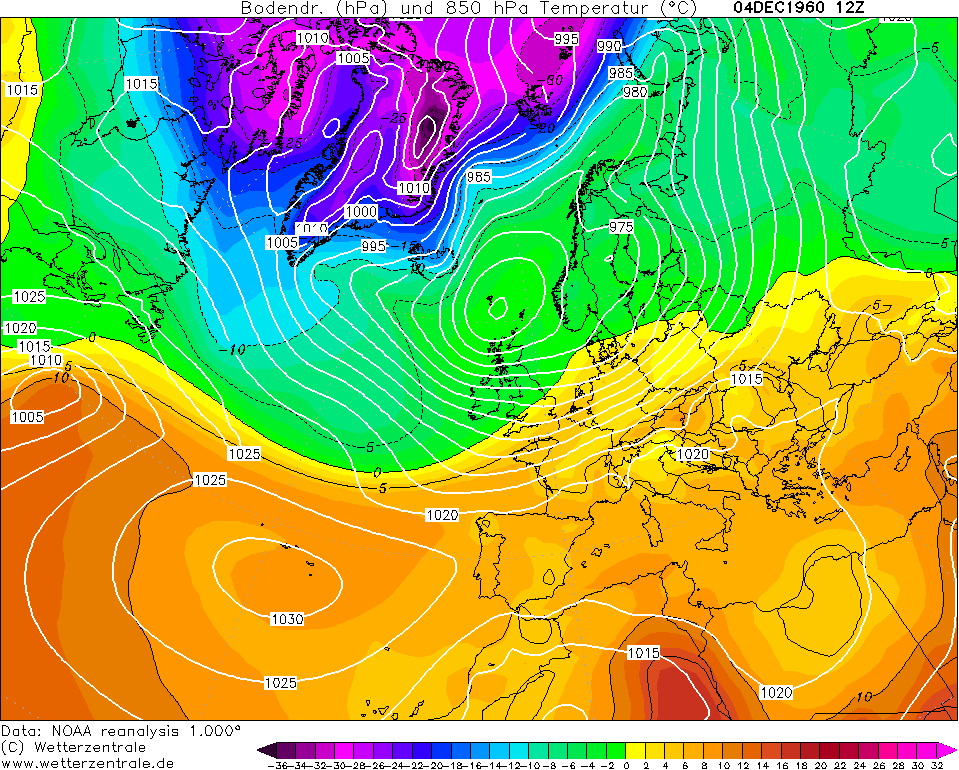

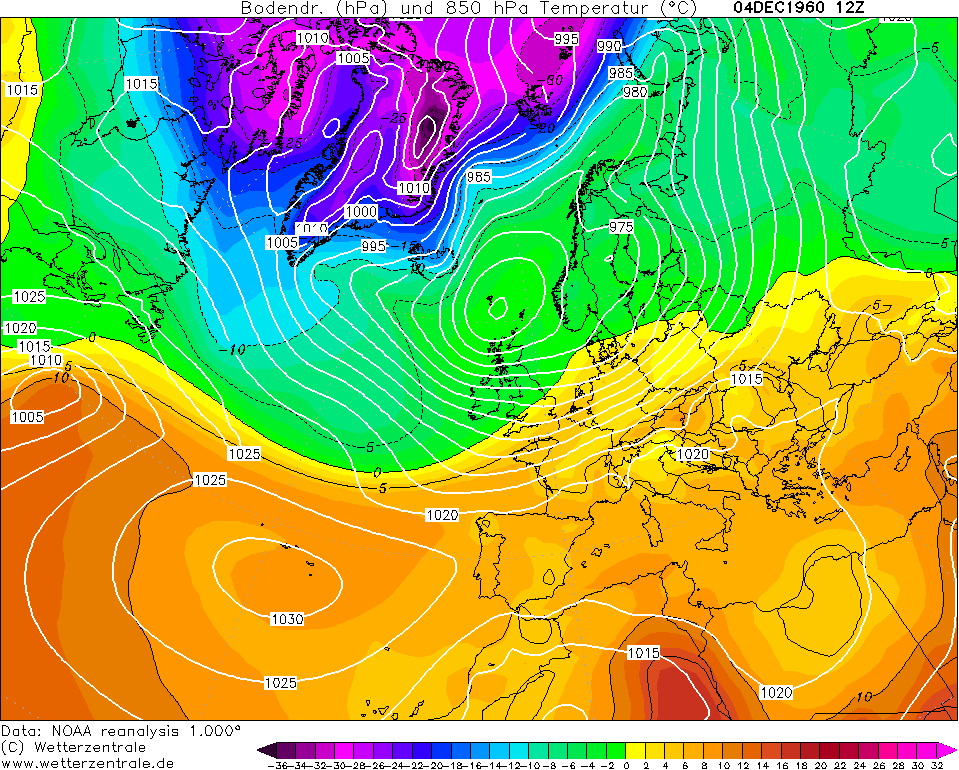

4 décembre 1960 au matin : une nouvelle tempête balaye tout le nord-ouest de l’Europe - on enregistre des rafales à 135 km/h à Cherbourg, 120 km/h à Caen et 110 km/h en région parisienne.

La tempête du 4 décembre 1960 sur la moitié Nord de la France

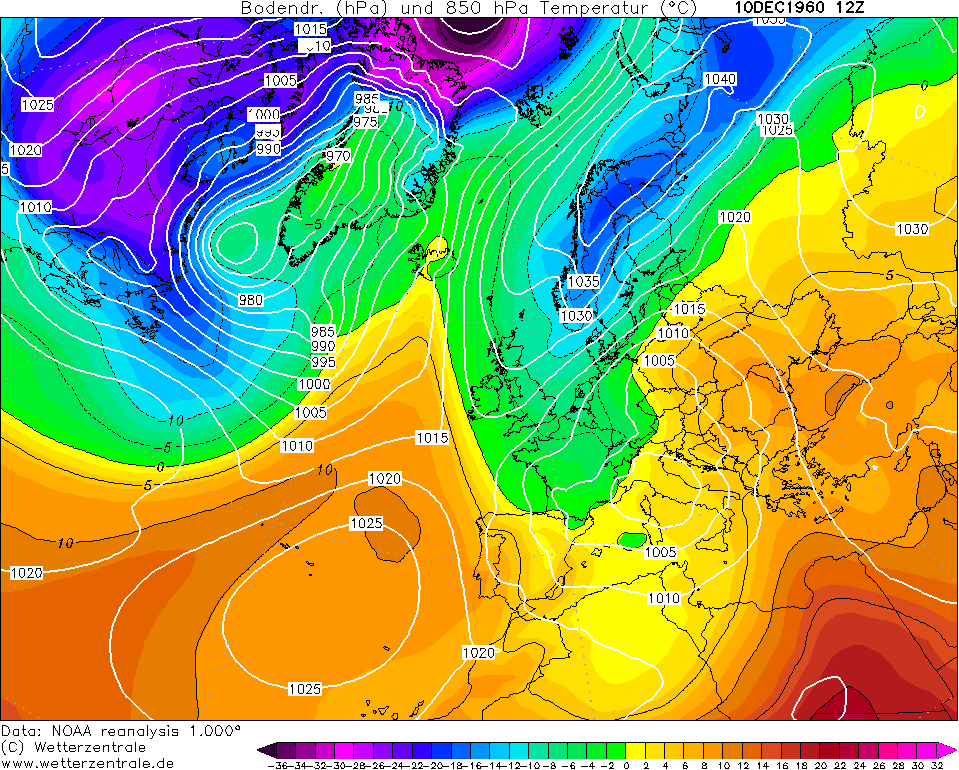

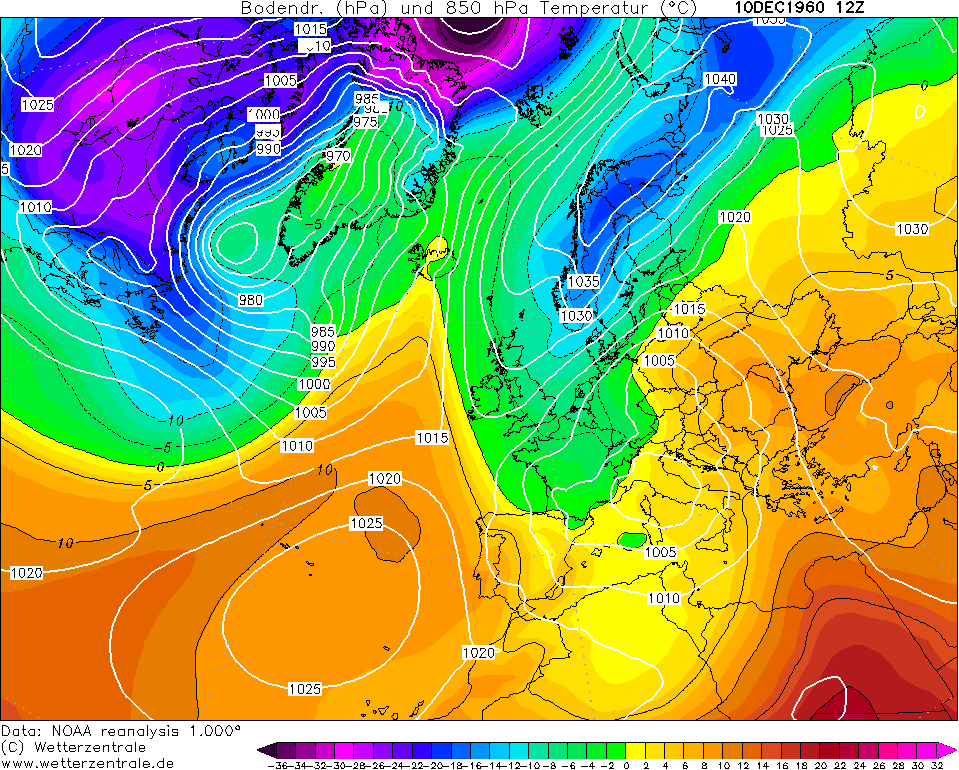

10 décembre 1960 : une véritable tempête de neige paralyse la Normandie et les Pays de la Loire - de nombreux axes routiers sont coupés à la circulation.

L'épisode de neige du 10 décembre 1960 en Normandie

Climat, météo et écarts à la normale des températures et des pluies en 1960

Histoire du site Météo Bruxelles

Histoire du site Météo Bruxelles